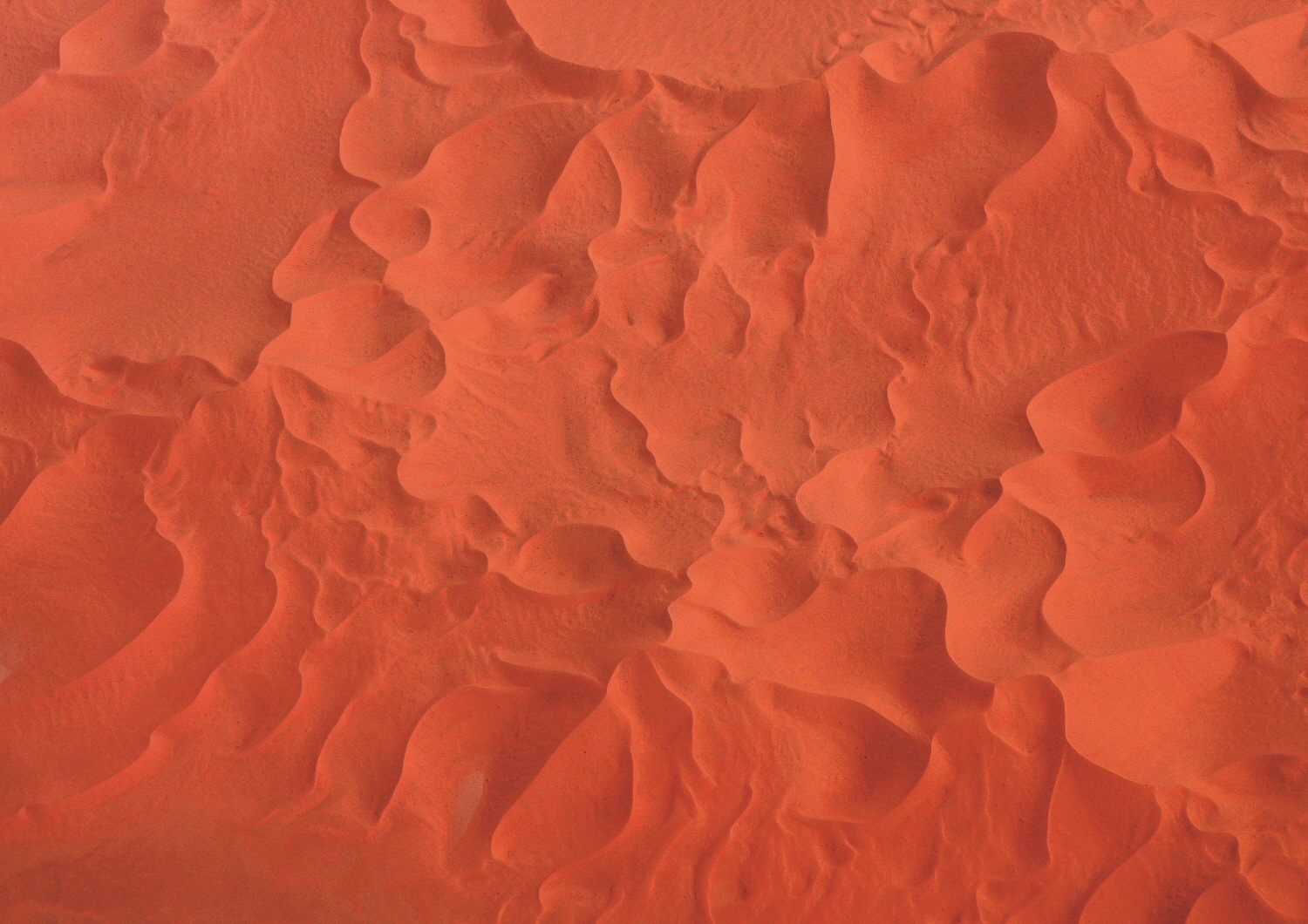

비행기에서 세계 곳곳을 촬영하며 생각했다.

나는 희로애락으로 가득 찬 세상사를 전하는 사진기자였다. 33년이라는 긴 세월을 활동하며 마주한 이야기는 차고 넘치지만, 이번에 선보이는 사진은 모두 김대중과 노무현, 두 대통령 시절 6년간 청와대 출입 기자로서 1년에 몇 번씩 대통령의 해외순방을 수행하며 작업한 것이다.

아주 어린 꼬마 시절부터 나는 파란 하늘을 동경했다. 그 파란 하늘에 한 줄기 선을 그으며 날아가는 비행기를 타는 일은 바라던 꿈을 이루는 것이기도 했다. 하물며 그곳에서 세상 풍경을 내려다본다는 것은 사진기자인 내게 행운이 겹치는 일이었다. 얼굴 하나로 가릴 수 있는 비행기의 조그만 창밖에는 평소 시선으로는 바라볼 수 없는 풍경이 우리를 기다리고 있다. 땅에 발을 딛고 보아오던 세상과 완전히 다른, 1만 미터 상공에서 바라보는 경이롭고 근사한 세계가!

수평, 수직도 없이 끝없이 펼쳐진 하늘은 거대한 공간감으로 나를 무한히 작아지게 만든다. 손을 내밀어 담그면 그대로 물들어버릴 것 같은 코발트빛 하늘과 그 하늘을 태워버릴 듯이 붉게 타오르며 어둠으로 달려가던 노을, 끝없이 이어지는 구름의 행렬,

시시각각 다른 모습과 신비한 색조로 변모하는 대지의 풍경 등 다가오는 모든 것이 가슴 터질 듯 황홀했던 기억으로 남아 새록새록 떠오른다. 촬영하는 대상이 무엇인지 내가 어디에 존재하는지조차 알 수 없는 일체감이 아웅다웅하며 치열하게 살아온 시간마저 미미하게 만든다. 이렇게 지구를 사진에 담는다는 것이 때론 두렵기도 하다. 보이는 것만큼의 미를 담아낼 수 없음을 절실히 깨닫기 때문이다. 그렇다고 촬영을 포기하기엔 너무나도 소중하고 아름다운 풍광이다.

내가 아는 만큼 느낀 만큼만 담아내자는 무모함을 무기로 작업한 것이 지나온 시간만큼 제법 쌓였다. 기사뿐 아니라 전시를 통해 많은 사진을 공개했지만, 아직도 보여주지 못한 이야기가 방대하다. 이 작업을 통해 끊임없이 ‘나는 왜 사진을 하고 있는가’에 대한 고민을 해왔다. 그리고 수전 손택의 저서 〈On Photography〉의 한 구절이 떠올랐다.

“사진을 찍는다는 것은 대상 그 자체를 지금 모습 그대로 변함없이 존재하는 것에 관심을 기울이는 행위이며, 사진으로 찍어 놓아야 할 만큼 그 피사체를 흥미롭게 만들어주는 그 무엇인가와 공모하는 행위인 것이다.”

탁기형은 중앙대학교 사진학과를 졸업하고 한국일보에 입사했다. 이후 세계일보, 서울신문, 한겨레신문을 거치며 33년간 사진기자로 활동했다. 저서로는 포토에세이 〈지금도 괜찮다고 말해줘요〉 등이 있다. 사람의 마음을 움직이는 동시에 따뜻한 시선의 사진을 추구하는 ‘사진하는 사람’으로 기억되기를 바란다.